公益社団法人日本写真家協会 理事

展覧会事業

- 2025.09.30 展覧会

「交通総合文化展2025」バーチャルギャラリーで開催

展覧会事業

TOP ![]() 展覧会事業

展覧会事業

2025.09.30 展覧会

交通総合文化展

交通総合文化展とは

駅を舞台に芸術・文化と観光の振興に貢献しています

日本交通文化協会では、日々の通勤や通学、旅行などに欠かせない公共交通機関や日本の良さ・魅力をテーマに、写真と俳句の作品を毎年募集しています(募集期間は6月上旬~7月中旬)。入選作品は10月14日の「鉄道の日」に合わせて開催する「交通総合文化展」で発表展示されます。特に優秀な作品には国土交通大臣賞をはじめとする賞と賞金が授与されます。会場は駅の公共スペースでに設けられ、写真・俳句の入選作品のほか、日本を代表する芸術家の作品展「溯瀧会」、当協会が進めているパブリックアートの普及活動展を併催し、駅を利用する多くの方々にご覧いただいています。

「鉄道の日」国土交通省ホームページ

「鉄道の日」国土交通省ホームページ![]()

*明治5年(1872年)10月14日新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開業したことを受け、それから122年後の平成6年(1994年)、その誕生と発展を記念し、毎年10月14日を「鉄道の日」と定めました。 1954年にスタートした当初は、交通事業従事者の文化活動の成果を社会に紹介することが目的でした。しかしその後、一般に広く開放し、写真や俳句を公募し、入選作品を展示するようになりました。2013年からはパブリックアートの展示コーナーも設け、ステンドグラスや陶板レリーフの作品紹介をしているほか、日本を代表する芸術家の作品展「溯瀧会」で、絵画と書などが併設展示されます。 交通総合文化展では第1回の開催から、日本を代表する芸術家の新作展を併催してきました。現在は、日本交通文化協会の滝久雄理事長が1970年代から交流を続けてきた芸術家の方々にご参加いただいており、「溯瀧会」という名称で日本画、洋画、書などの作品を展示しております。「溯瀧会」には竜が急流をさかのぼるほどエネルギーに満ちた会、という意味が込められています。交通総合文化展は駅というパブリックなスペースで、優れた芸術家の作品を観られる機会でもあるのです。

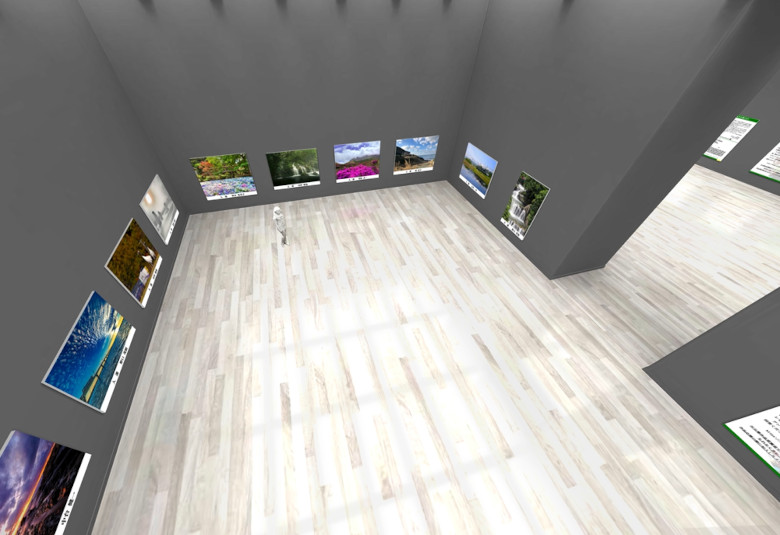

JR上野駅の改修工事に伴い、今年も昨年と同様に公募優秀作品展のみ、ウェブサイト上で実際に展示を鑑賞しているかのように楽しめるバーチャルギャラリーで期間限定で公開いたしました。 ※バーチャルギャラリーの様子を協会YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

交通総合文化展のあゆみ

時代に沿って変遷を重ね、70年以上開催を継続

過去の実績

交通総合文化展 新日本観光写真 入選者 総数 14,547名 4,639名

溯瀧会 (さくりょうかい)

現代日本を代表する芸術家たちが参加する会

交通総合文化展2025

また、JR池袋駅地下のアップルロードにてポスターでの発表展示も行いました。

・公募優秀作品バーチャルギャラリー

U R L :https://sv60.3d-gallery.net/?uid=PfqCdlBWbWyyYq

公開期間:10月1日(水)~10月31日(金)

・JR池袋駅 アップルロード ポスター展示

展示期間:10月10日(金)~10月16日(木)

主 催 :公益財団法人日本交通文化協会・「鉄道の日」実行委員会

JPTCA日本交通文化協会 YouTubeチャンネル

JPTCA日本交通文化協会 YouTubeチャンネル![]()

写真部門(新日本観光写真)

写真部門(新日本観光写真)審査員

-

清水 哲朗しみず・てつろう写真家

清水 哲朗しみず・てつろう写真家

公益社団法人日本写真家協会 理事

- 国土交通省 観光庁 観光地域振興部長

- 環境省 自然環境局長

- 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長

- 公益社団法人日本観光振興協会 理事長

- 株式会社交通新聞社 取締役 新聞事業部長

写真部門(新日本観光写真)受賞者

| 国土交通大臣賞 | 「会津の春を感じて」 | 鈴木 昇 |

|---|---|---|

| 環境大臣賞 | 「オジカ沢の尾根」 | 村木 文明 |

| 九州旅客鉄道株式会社 社長賞 | 「熱心な機関士」 | 横尾 拓哉 |

| 公益社団法人 日本観光振興協会会長賞 | 「PASSION」 | 長谷川 裕二 |

| 一席 | 「島の守り神」 | 三木 雅也 |

| 「大阪万博の華」 | 山田 宏作 | |

| 二席 | 「秋の輝き」 | 樫山 大樹 |

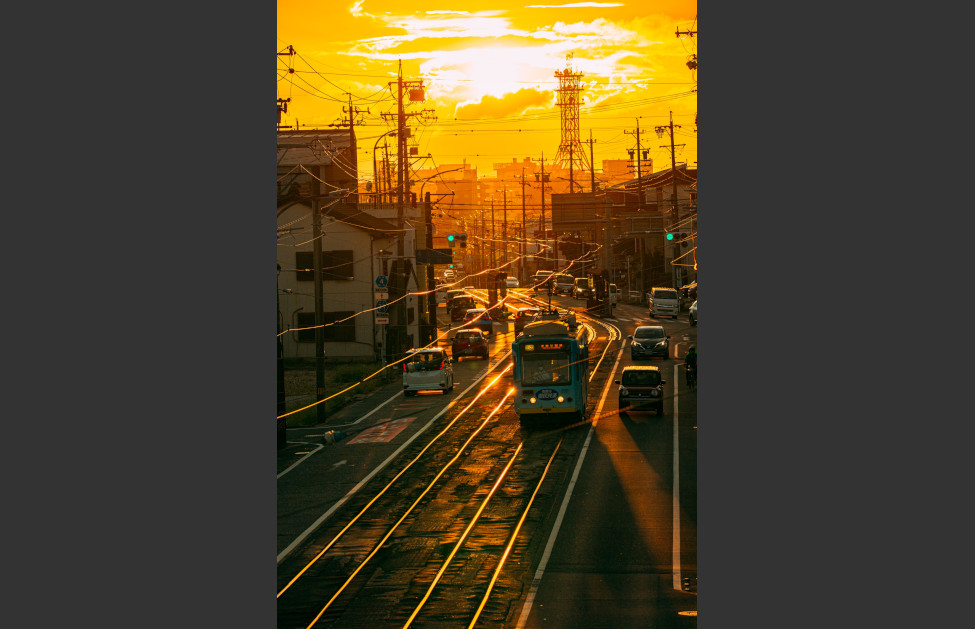

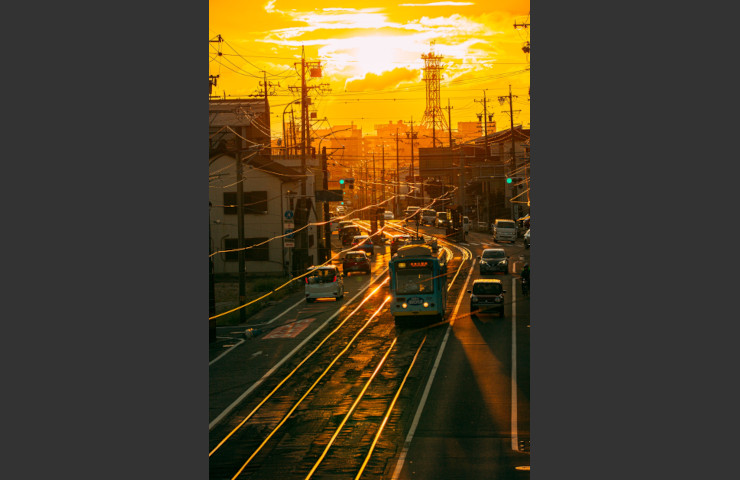

| 「落日」 | 林 博 | |

| 「宇宙からの来訪者」 | 岡本 大志 | |

| 三席 | 「レトロな駅舎」(4枚組) | 小山 乾 |

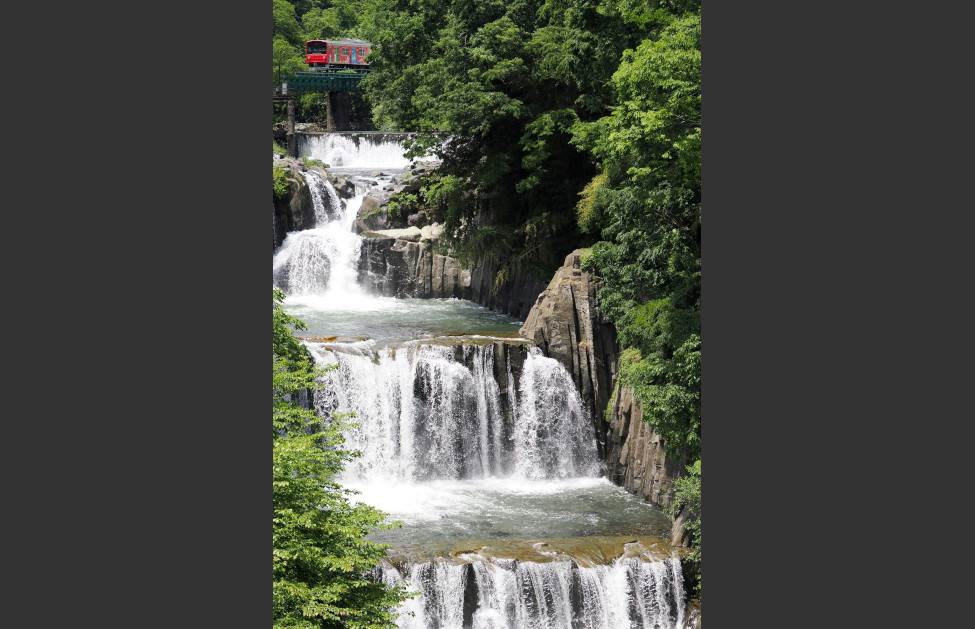

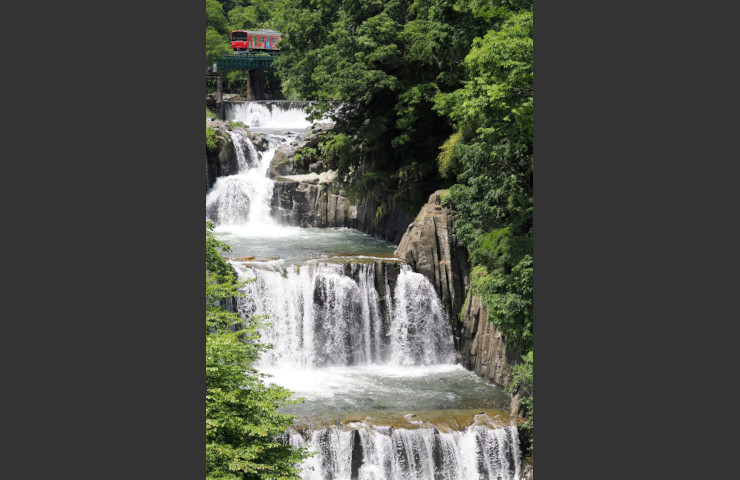

| 「四万十川燃ゆる季節」 | 千々岩 彰 | |

| 「街の鼓動を運んで」 | 川村 侑真 | |

| U-22賞 | 「電車に憧れて」 | 石﨑 ひかり |

| 入選 | 「神戸へ行こう!」(4枚組) | 野村 倫直 |

| 「田原の滝と電車」 | 原口 孝和 | |

| 「明鏡止水」 | 石川 一介 | |

| 「忘れられた蒼穹の祈り」 | 郭 家宇 | |

| 「春のおとずれ」 | 福原 良一 | |

| 「澄音」 | 田村 悠也 | |

| 「山の恵みの花と回廊」 | 鈴木 恵美子 | |

| 「一瞬の樹氷群像」 | 鳥居 秀行 | |

| 「素敵な出会い」 | 宮川 和典 | |

| 「夕日に向かって」 | 野口 茂樹 | |

| 「布良の夕景」 | 中台 健一 | |

| 「新緑の小田川を行く」 | 井上 雄次 | |

| 「秋宵」 | 渡辺 和博 | |

| 「ホタル舞う花園」 | 水野 敬雄 | |

| 「敬礼!」 | 川本 和浩 | |

| 「熱男」 | 林 巧 |

俳句部門

俳句部門 審査員

-

長谷川 櫂はせがわ・かい俳人

長谷川 櫂はせがわ・かい俳人

俳句部門 受賞者

| 公益財団法人

日本交通文化協会 理事長賞 |

「母と来た駅に子と来る夏休み」 | 内山 田穂子 |

|---|---|---|

| 講評:昔々、お母さんと来た駅に今は子どもと立っている。この何十年かの時間の経過が、この句の主役だろう。かつての母と自分の姿に、今の自分と子どもが重なる。時の流れとともに失われるものもあれば、逆に生まれて成長するものもある。人生はそう辛く悲しいことばかりでもない。なお「旅の俳句」は旅のあれこれを写すばかりでなく、作者の心の気持ちや夢がしっかり伝わるものであってほしい。(長谷川 櫂) | ||

| 一席 | 「切符にはもう戻れない日付あり」 | 松山 周一 (相原周) |

| 講評:引き出しの中からか、本に挟んであったのか、一枚の古い切符が出てきた。そこに印字された日付け。きっと楽しい思い出なのだろう。だからこそ捨てなかったのだ。最近はデジタルの切符もあるが、これは紙の切符である。季語らしい言葉はないが立派な句である。(長谷川 櫂) | ||

| 二席 | 「夏旅や改札抜けて別世界」 | 石井 彩音 |

| 三席 | 「網棚に笑顔のまんま夏帽子」 | 扇野 正人 |

| 「途中下車すれば無限の青田かな」 | 藪下 小雪 (呼幸) |

|

| 「雲の峰空へと登る鉄路かな」 | 河原 均 (新日向) |

|

| 入選 | 「青空の絵の具で描く夏の汽車」 | 岡田 了 |

| 「花は葉にふる里こんなにも青い」 | 市橋 富士美 (和暁) |

|

| 「鳥渡る空中都市や船の旅」 | 請関 邦俊 (うけさん) |

|

| 「親切にふれた思い出夏帽子」 | 松村 香代子 (片栗子) |

|

| 「通学の車輛丸ごと衣更へ」 | 菅 伸明 | |

| 「夏の富士一駅ごとに隆起する」 | 笹川 勇 (さささん) |

|

| 「木造や涼しさ満ちる駅舎の中」 | 野中 泰佑 (野中泰風) |

|

| 「ひとつ鳴りつづく風鈴駅の軒」 | 黒川 芳昭 | |

| 「終点の駅は銀河のすぐ近く」 | 内藤 保幸 (しらが式部) |

|

| 「廃線で今はもうない夏休み」 | 石堂 泰史 (エデンのにしはじめ) |

|

(カッコ内は俳号)

展示・選考風景

Interviews

-

-

国際瀧冨士美術賞 第27期受賞者

彫刻家の本郷芳哉さんは、国際瀧冨士美術賞第27期受賞者です。金属による作品を手掛けてきた本郷さんが、交通総合文化展2023ではステンドグラスの歴史やイメージを踏まえた意欲的な作品を発表します。本郷 芳哉 ほんごう よしや

彫刻家